【レビュー】『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は”問題解決能力”を伸ばすことができる良ソフト!

2023.10.17更新

広告

【PR】この記事には広告を含みます。

お疲れ様です。YUmarunosuke(ゆうまるのすけ)です。

先日、Nintendo Switch用ソフト「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」

を購入しました。

ネット上では、「はじプロ」という略称で人気になっていますね。

今回は、

「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」は

お子さんのプログラミング教育教材として役立つのか?

という観点でレビューしたいと思います。

この記事はこんな人に読んでもらいたい

この記事を読めばこんなことがわかる

ソフトの詳細説明

「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」では何ができるか?

下記2つのモードがあります。

- 『ナビつきレッスン』

- 説明を順々にうけながら、7つのゲームを自分の手で作っていくモード

- 『フリープログラミング』

- その名のとおり自由に作りたいように作るモード

子供のプログラミング教育教材としては、『ナビつきレッスン』で基礎を学ぶことになります。

『ナビつきレッスン』では何を作るのか?

下記7つのゲームを作っていきます。

- 二人対戦!おにごっこバトル

- ジャンル:対戦アクション

- 例:(しいて言えば)大乱闘スマッシュブラザーズ

- コロコロボール

- ジャンル:かたむきアクション

- 例がわかりません・・・

- ALIEN SHOOTING

- ジャンル:シューティング

- 例:グラディウス

- GO!GO!アスレチック

- ジャンル:横スクロールアクション

- 例:スーパーマリオブラザーズ

- 謎解きの部屋

- ジャンル:謎解き

- 例:レイトン教授シリーズ

- エキサイトレーシング

- ジャンル:レース

- 例:マリオカート

- 3Dアスレチックワールド

- ジャンル:3Dアクション

- 例:スーパーマリオ 3Dワールド

ベストセラーのゲームソフトが自分で作れるようになります。

どうやってゲームを作るの?

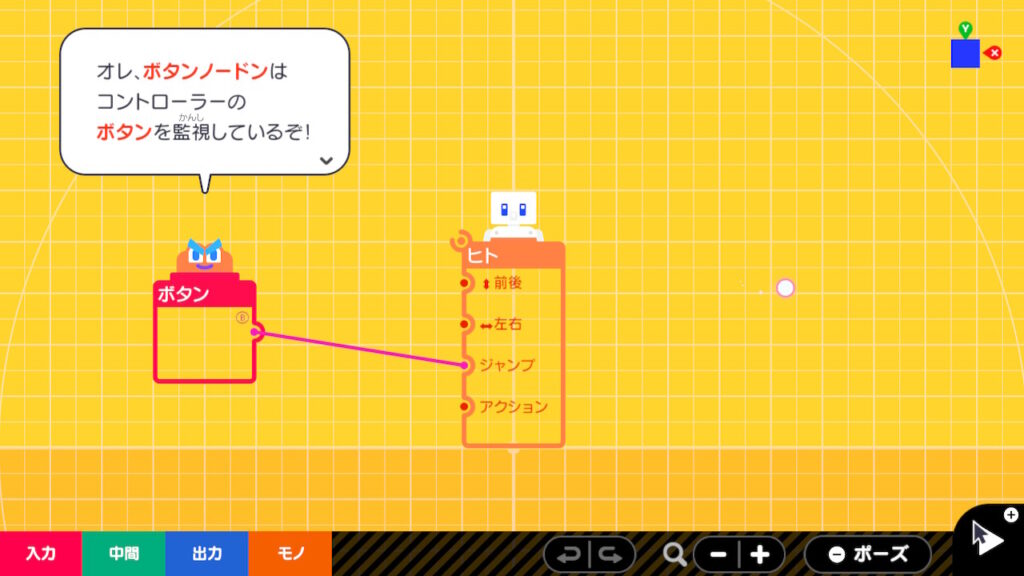

様々な役割をもつ ”ノードン” を繋げることで、ゲームを構築するプログラミングを進めていきます。

ノードンとは、プログラミングに必要な機能をキャラクター化したものです。

プログラミングに必要な機能を、このソフトでは以下の4つに分類しています。

- 入力 (スティックやボタン、定数入力など)

- 中間 (四則演算やカウント、フラグなど)

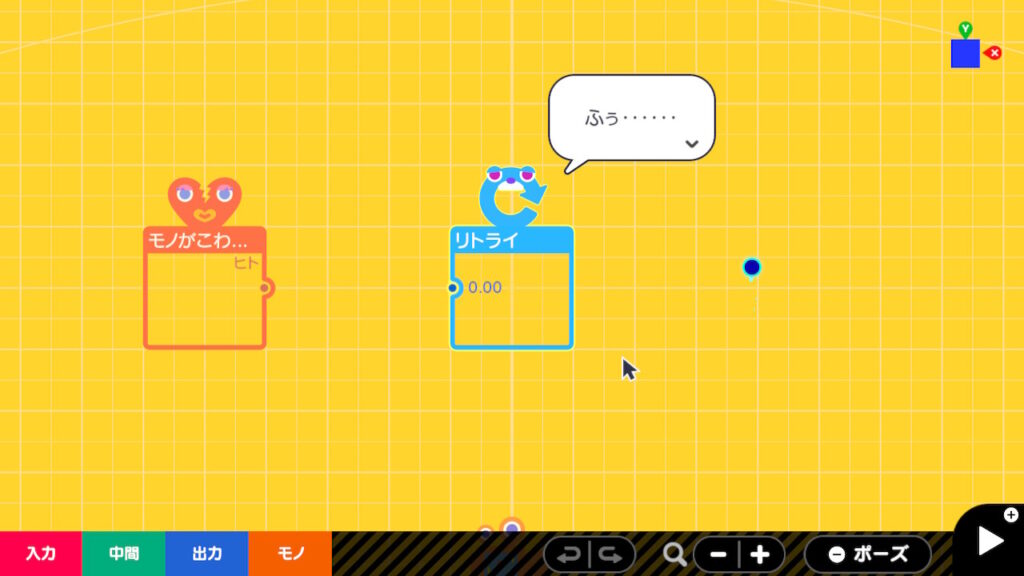

- 出力 (BGMや演出、リトライなど)

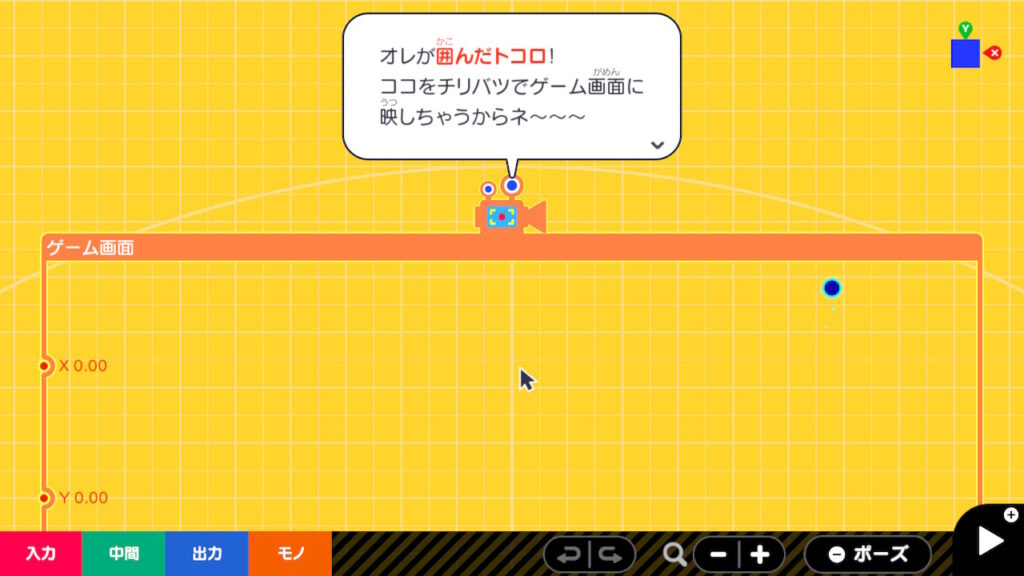

- モノ (ヒトやリンゴ、床や壁などゲーム画面中で目に見えるもの)

やけに暑苦しいキャラクター

いかにもロボットらしいキャラクター

心配性なキャラクター。口癖は「やり直したい」。

昔ながらのディレクター口調のキャラクター

役割を忠実に果たすコンピュータの特性をちゃんと表現しています。

プログラミング初心者に優しい点

- プログラミング中にやってしまいがちな誤りもあえて体験させてくれる

- 『チェックポイント』で復習ができる

どうすれば取れるか打ち手を自分で考えます。

この2点があることで、ただゲーム作りを表面的に体験できるだけではなく、

プログラミング教育で伸ばしたい”問題解決能力”を伸ばす取り組みを体験することができます。

プログラミング初心者の妻が、1つ目のゲームを60分くらいで完成させることができました。

ちなみに、目標制作時間は40分でした。

文字や説明がある程度理解できる小学生低学年以上のお子さんには適していると思います。

快適な操作をするためには?

TVモードより携帯モードでプレイしよう

ソフトを購入するまでは、

子供と一緒にプレイするには画面が見やすいTVモードがよい

と思っていました。

TVモードではUSBマウスを使うことができるので、操作しやすい

と思っていました。

実際にプレイしてみると

わざわざマウスとコントローラを持ち替えないといけない

という大きなデメリットがあることがわかりました。

なので、画面をタッチして操作できる携帯モードでプレイすることをオススメします

また、指紋が付きやすいので、タッチペンをオススメします。

まとめ:

プログラミングの基礎を直感的に理解することができる

今回は、「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」 を

プレイしてみた感想と子供のプログラミング教育教材として役立つかレビューしてみました。

私はまだ3つ目の『ALIEN SHOOTING』までしかプレイできていません(本記事投稿当時)が、

このソフトを進めていくうえで躓きそうなポイントをいくつか見つけました。

今後の記事では、そんな躓きポイントに焦点を当てて解説できればと思っています。

また、プログラミング初心者の妻にも、一緒にこのソフトをプレイしてもらっています。

見事にチェックポイントで戸惑ってくれているので、

簡単にではありますが、初心者プレイ記録も記事にしていきます。

プレイするお子さんを見守る親御さんには、とても良い事例になるのでは、と思います。

このソフトを使って、プログラミング的思考に慣れていきましょう。

では、次の記事までごきげんよう。