【はじプロ】位置を角度にノードンを攻略:つまづきやすいポイントを解説してみた

2023.10.17更新

広告

.jpg)

【PR】この記事には広告を含みます。

- 位置を角度にノードンをふと見つけてしまったあなた

- 位置を角度にノードンをどのように使えるかイメージできていないあなた

- 位置を角度にノードンはがれんけつされたモノの位置を出力する役割

- 角度を特定するには、3つの要素が必要

- 座標軸

- 基準点

- モノの座標

お疲れ様です。YUmarunosuke(ゆうまるのすけ@YUmaru16061307)です。

今回は、「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」 (はじプロ)の位置を角度にノードンの解説をします。

以前、【はじプロ】つまづきやすいポイントを解説してみた(位置センサーノードンを攻略)にて、

位置センサーノードンの解説をしました。

そして皆さん、フリープログラミングを触っていると、

「位置を角度に」というノードンを見たことはありませんか?

「位置を角度に」?どう使うんだ・・・?

と思われる方も多いのではないでしょうか?

位置を角度にノードンは、ナビつきレッスンでは説明されない高度なノードンです。

是非、この記事をご覧いただき、

位置を角度にノードンの活用法を具体的に想像してみてください。

しっかり一緒に学んでいきましょう。

位置を角度にノードンの役割とは?2つのモノの位置から角度を求める役割です

位置を角度にノードンがれんけつされたモノの位置を出力する役割を持っています。

モノの角度ってどうやって決まるのかな?

角度とは ある基準軸からの差を数値化したもの です。

まずは、モノの角度が決まる仕組みを解説します。

モノの角度を特定するために必要な3つの要素

角度を特定するには、3つの要素が必要です。

- 基準点

- 基準軸

- 基準点からのモノの位置

身の回りで角度をイメージしやすいモノとして、時計があります。

時計を例にとり、短針と長針の間の角度を求めたい、

というシチュエーションで考えています。

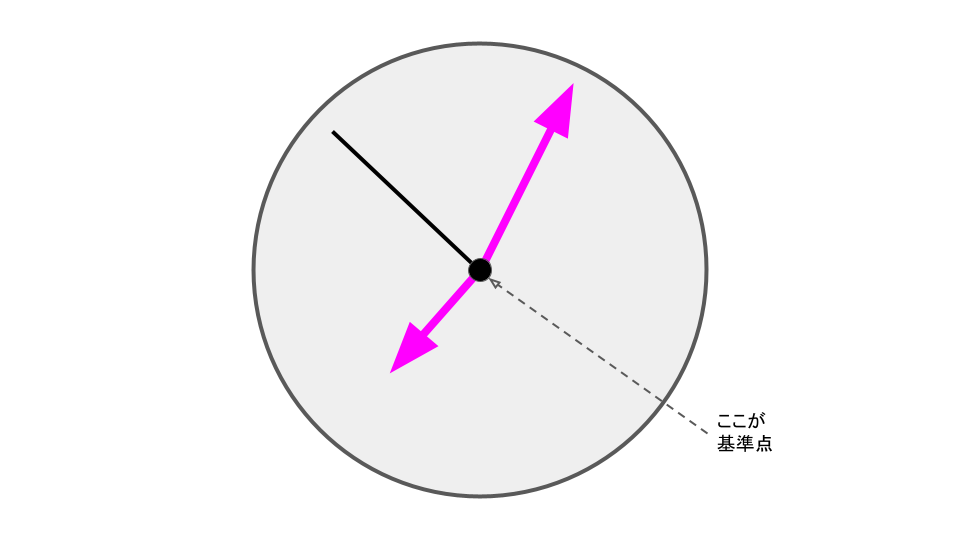

角度を特定する要素1:基準点

【はじプロ】つまづきやすいポイントを解説してみた(位置センサーノードンを攻略)にて、

位置を特定する要素として、基準「点」があることを説明しました。

- 位置センサーノードンがれんけつされたモノの位置を出力する役割

- 位置を特定するには、2つの要素が必要

- 座標軸

- 基準点

時計でいうと、長針・短針・秒針がつながっているところですね。

角度を求める手順において、回転する中心=基準点となります。

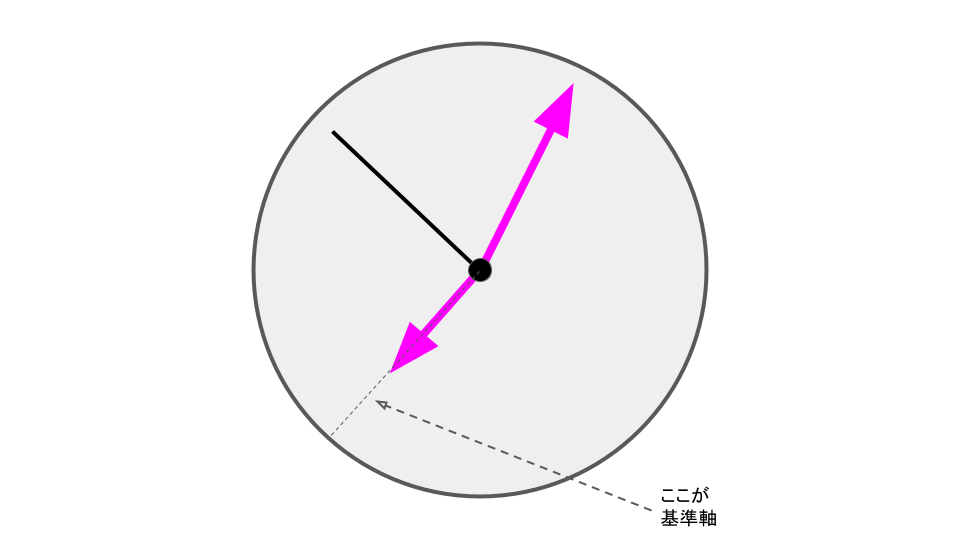

角度を特定する要素2:基準軸

角度を測るためのスタート地点・ゴール地点です。

基準点と、次に説明するモノの座標をつなげることで、

基準軸を特定することができます。

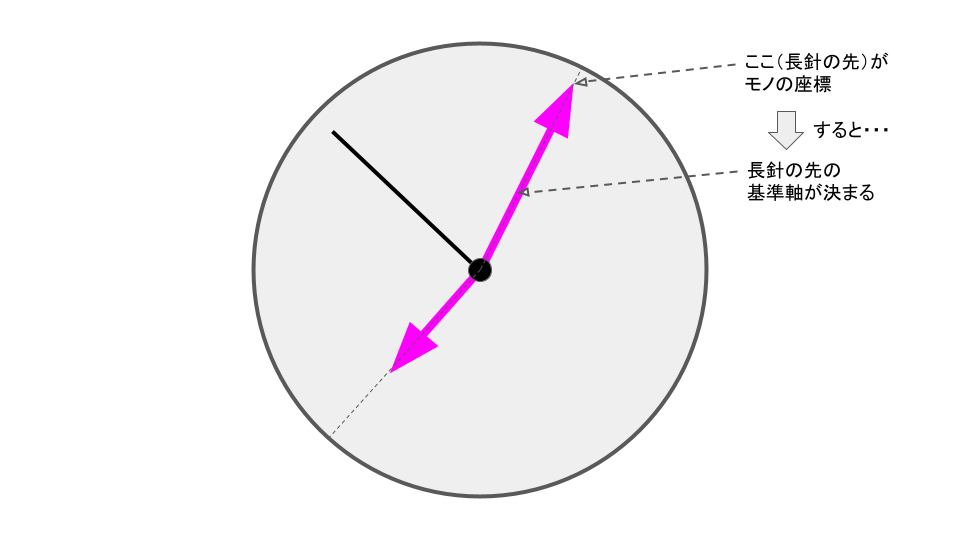

角度を特定する要素3:基準点からのモノの座標

基準軸を描くには、基準点と評価点(長針・短針の先)を線でつないでやればよいです。

基準点は先程決めましたので、あとは長針・短針の先の座標がわかれば基準軸を描くことができます。

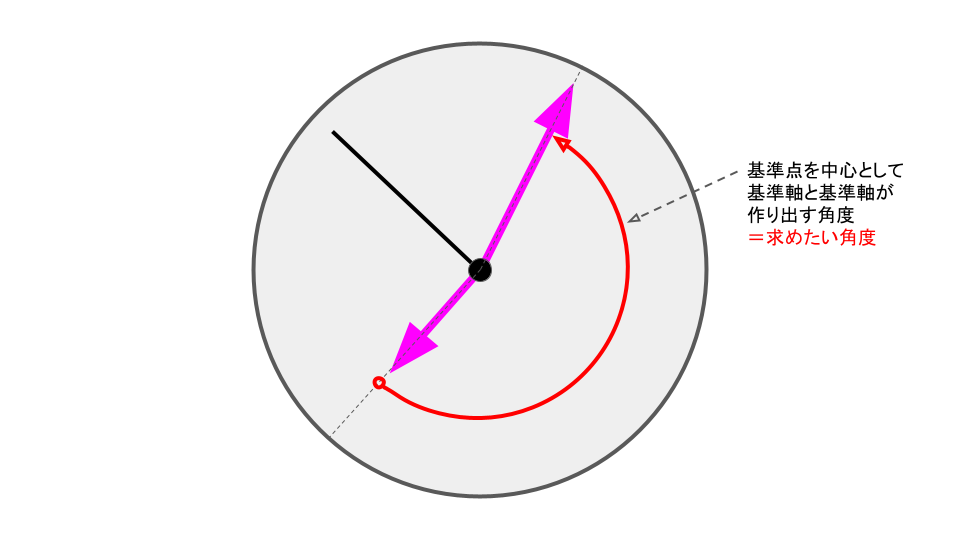

あとは、短針の基準軸から長針の基準軸が作り出す角度、

つまり、ある基準軸(短針の基準軸)からの差を求めると、

今回知りたい短針と長針の間の角度になります。

位置は 点(座標)と点 から求められるものですが、

角度は 線(軸)と線 から求められるものであることを理解しておきましょう。

- 角度とは『ある基準軸からの差を数値化したもの』

- モノの角度を特定するために必要な3つの要素

- 基準点

- 基準軸

- 基準点からのモノの位置

位置を角度にノードンを使ったプログラムの実演

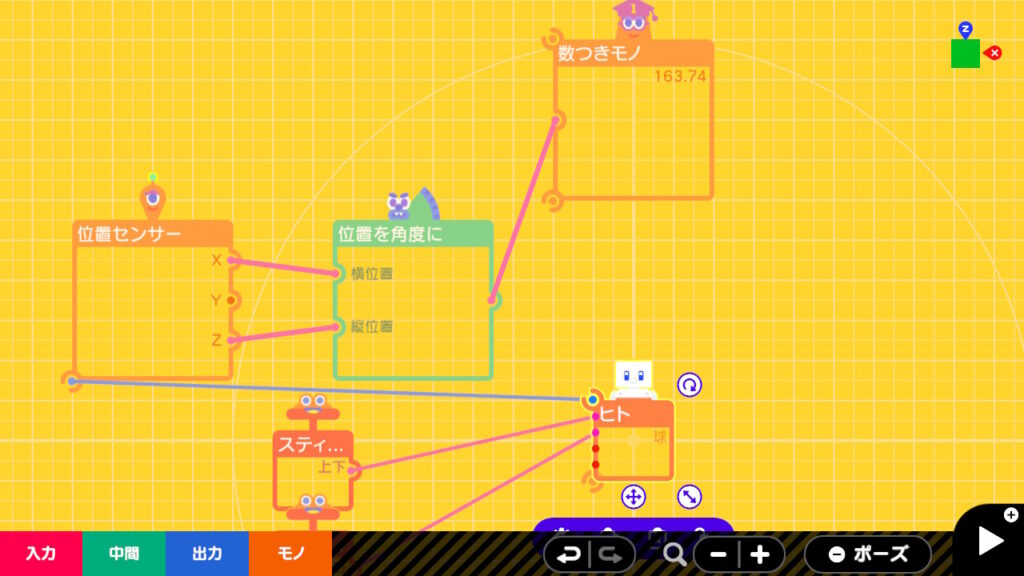

位置を角度にノードンの解説を、実際のノードンガレージ画面を使って実演してみます。

下のようなプログラムを作ってみました。

- ヒトノードンの座標を位置センサーノードンが取得

- 位置センサーノードンが取得したX座標、Z座標を、位置を角度にノードンへ渡す

- X軸=横方向

- Z軸=縦方向

- 位置を角度にノードンが受け取った座標情報から角度を求めて、数つきモノノードンに出力

さて、先程説明した『モノの角度が決まる仕組み』に当てはめて考えてみましょう。

- 角度とは『ある基準軸からの差を数値化したもの』

- [回答]数つきモノノードンが示す角度=ワールドの原点を中心とした、ワールドのX座標軸からの差

- モノの角度を特定するために必要な3つの要素

- 基準点

- [回答]ワールドの原点

- 基準軸

- [回答]ワールドのX軸

- [回答]ワールド原点~ヒトノードンに引いた軸

- 基準点からのモノの位置

- [回答]ヒトノードンにれんけつした位置センサーノードンが取得した座標

- 基準点

これらの処理を、位置を角度にノードンを置いてつなげるだけでやってくれます。

実際に動かしてみると、下の動画のとおりになります。

位置を角度にノードンの解説まとめ

今回は、「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」 (はじプロ)の位置を角度にノードンの解説をしました。

- 入力された座標情報から、基準軸からの角度を求めて出力する役割

- 角度とは『ある基準軸からの差を数値化したもの』

- モノの角度を特定するために必要な3つの要素

- 基準点

- 基準軸

- 基準点からのモノの位置

前回の記事、

【はじプロ】つまづきやすいポイントを解説してみた(位置センサーノードンを攻略)

でも書きましたが、位置・角度・座標の考え方ってとてもとっつきにくいものです。

何故なら、この位置・角度・座標の考え方は、

数学における『ベクトル』や『正規座標・極座標』という概念を使っているからです。

言葉を聞くと、拒否反応・アレルギー等を示す方が多いでしょう。

しかし、ノードンをつなげていく、というとても簡単な操作に落とし込むことで、

お子さんでも簡単に位置・角度・座標を使いこなしていける。

つまり、

『ベクトル』や『正規座標・極座標』という概念を(感覚的であれ)理解する

ということにつながります。

ベクトルなんか習って何の役に立つんだろう?

と思った親御さんや指導者の方も多いのではないでしょうか?

今はゲームプログラミングに活用できていますし、音や振動の分析にも必須の知識です。

(理系の職業でしか使わないのでは?という疑問についてはごもっともです。)

楽しいゲームプログラミングを通じて、

学校で学ぶ辛い勉強も、必ず世の中で役に立つことがあるんだよ、

ということを、お子さんと一緒に感じていっていただけたらと思います。

では、次の記事までごきげんよう。